確率微分方程式

このページでは、簡単な確率微分方程式の数値計算について考えてみる。

ゆらぎを伴う微分方程式

ランダムなゆらぎ$\xi(t)$を考え、それによって動かされる粒子の位置$x(t)$が微分方程式 $$ \frac{d x(t)}{dt} = \xi(t) \tag{1} $$ で変化するようなモデルを考えてみよう。 ここで、 ゆらぎの平均は0、すなわち$i$番目のサンプルの揺らぎの時系列を$\xi_i(t)$とすれば $$ \left\langle \xi(t) \right\rangle = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \xi_i(t) = 0 $$ で、自己相関が $$ \left\langle \xi(t) \xi(t+\tau) \right\rangle = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \xi_i(t) \xi_i(t+\tau) = R \delta(\tau) $$ であるような場合を考える($\delta(\tau)$はデルタ関数)。 そして、これらの関係は時間の原点には依らずに成り立つ($\xi(t)$は定常的)と仮定する。

この種の確率的(ランダム)な変数を含む微分方程式は確率微分方程式(stochastic differential equation)と呼ばれている。 確率微分方程式を数値的に解くには、ゆらぎの部分の扱い方に、通常の常微分方程式には無かった注意が必要である。

確率微分方程式の差分化

ここで、時間$t$を$\Delta$毎の区間に $$ [0, \Delta),\ [\Delta, 2\Delta),\ [2\Delta, 3\Delta),\cdots,[k \Delta, (k+1)\Delta),\cdots $$ のように等分割して、 $k$番目の区間の揺らぎの累積(積分)を $$ q_k = \int_{k\Delta}^{(k+1)\Delta} \xi(s) ds $$ と定義する。 すると、そのサンプル平均は $$ \left\langle q_k \right\rangle = \lim_{N \to \infty} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \int_{k\Delta}^{(k+1)\Delta} \xi_i(s) ds = \int_{k\Delta}^{(k+1)\Delta} \left\langle \xi(s) \right\rangle ds = 0 $$ 分散は $$ \begin{eqnarray} \left\langle q_k q_{k+\ell} \right\rangle & = & \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \left( \int_{k\Delta}^{(k+1)\Delta} \xi_i(s) ds \right) \left( \int_{(k+\ell)\Delta}^{(k+\ell+1)\Delta} \xi_i(t) dt \right) \\ & = & \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \left( \int_{k\Delta}^{(k+1)\Delta} \xi_i(s) ds \right) \left( \int_{k \Delta}^{(k+1)\Delta} \xi_i(t + \ell\Delta) dt \right) \\ & = & \int_{k\Delta}^{(k+1)\Delta} \int_{k \Delta}^{(k+1)\Delta} \left[ \frac{1}{N} \lim_{N\to\infty} \sum_{i=1}^{N} \xi_i(s) \xi_i(t + \ell\Delta) \right] ds dt \\ & = & \int_{k\Delta}^{(k+1)\Delta} \int_{k \Delta}^{(k+1)\Delta} \left\langle \xi(s) \xi(t + \ell\Delta) \right\rangle ds dt \\ & = & \int_{k\Delta}^{(k+1)\Delta} \int_{k \Delta}^{(k+1)\Delta} R \delta(t + \ell\Delta -s) dt ds \\ & = & R \int_{k\Delta}^{(k+1)\Delta} \left\{ \int_{k \Delta + \ell \Delta - s}^{(k+1)\Delta + \ell \Delta - s} \delta(u) du \right\} ds \\ \end{eqnarray} $$ となる。 ここで、デルタ関数の積分 $$ \int_{k \Delta + \ell \Delta - s}^{(k+1)\Delta + \ell \Delta - s} \delta(u) du $$ は、$\ell=0$の場合に限り、$k \Delta \le s \le (k+1)\Delta$の範囲で積分区間が$u=0$を「通過」すること、 および $\epsilon \gt 0$ に対して $\int_{0-\epsilon}^{0+\epsilon} \delta(u) du=1$ を考慮すると、 $$ \left\langle q_k q_{k+\ell} \right\rangle = R \Delta \delta_{0,\ell} $$ が得られる($\delta_{0,\ell}$はクロネッカーのデルタ)。

オイラー・丸山の近似

式(1)の両辺を$k\Delta$から$(k+1)\Delta$まで積分すると $$ x(k\Delta + \Delta) - x(k\Delta) = q_k $$ となるが、$x(k\Delta)$をあらためて$x_k$と書けば $$ x_{k+1} = x_k + q_k $$ である。 ここで、分散$R$を持つ乱数を$\xi$とすると、$q_k$の分散はその$\Delta$倍(標準偏差は$\sqrt{\Delta}$倍)であるから、 $$ x_{k+1} = x_k + \sqrt{\Delta} \xi $$ という差分近似によって$\Delta$だけ先の$x(t)$を数値的に見積もることが可能となる(オイラー・丸山法)。

同様に $$ \frac{dx(t)}{dt} = f(x(t)) + \xi(t) $$ に対しては、 $$ x_{k+1} = x_k + f(x_k) \Delta + \sqrt{\Delta} \xi $$ となり、確率的な揺らぎの項は他と時間差分$\Delta$の次数が異なってくる。

解説: 白色ノイズ

解説: 白色ノイズ

$\Delta$毎に変動し、その値が平均0分散$R$で分布するような無限に続くランダムな時系列 $v(t_i)$を考える。 ここで、$i$は何番目の区分か、を表すことにしよう。 そして、$i$番目と$j$番目($i \neq j$)は無相関、すなわち $$ \left\langle v(t_i) v(t_j) \right\rangle = R \delta_{i,j} $$ とする。

一般に波動の時間あたりのエネルギーは振幅の2乗に比例する。

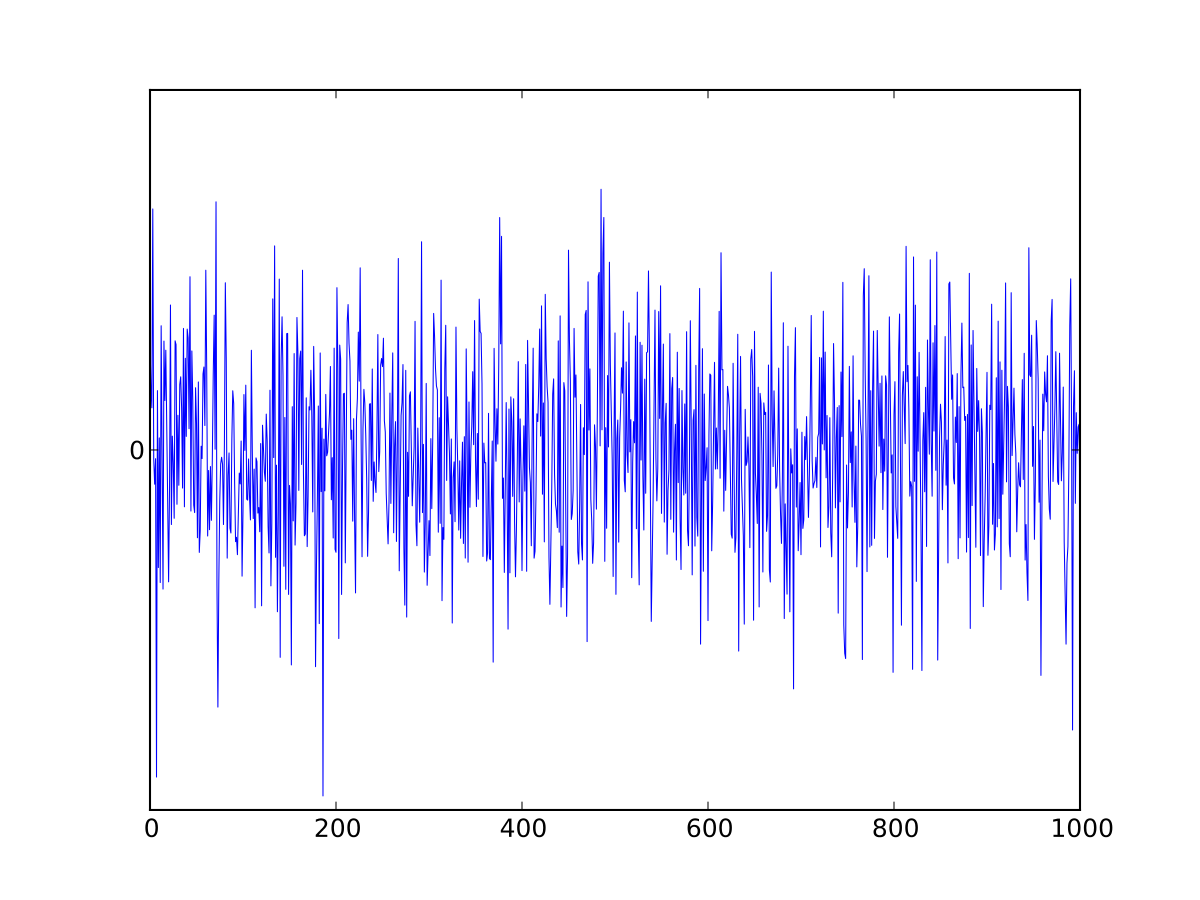

次に、時系列信号の時間のスケールを1/2、時間あたりのエネルギーを2倍にするような変換を施してみる。 つまり、波形を細かくしても、「時間刻み」あたりのエネルギーは同じになるように調整するわけである。 そうするためには、グラフの横軸を1/2に、縦軸を$\sqrt{2}$倍に変形すれば良い(下図)。

こうした操作を繰り返すことで、その自己相関が $$ \left\langle v(t) v(t') \right\rangle = R \delta(t-t') $$ で、ランダムなスパイクが連続するような波形が最終的に得られ、白色雑音(ホワイトノイズ)と呼ばれている。

図はWikipediaへのリンク

ウィーナー・ヒンチンの定理により、 時系列信号の自己相関関数をフーリエ変換すると信号のパワースペクトル(振動数あたりのエネルギー密度)が得られるので、これを白色雑音に適用すると、 $$ S(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R \delta(\tau) e^{-i \omega \tau} d\tau = R $$ となり、全ての角振動数について、エネルギー密度が一定($R$)となる。 そうすると、全ての振動数についてエネルギーを積分すると無限大となってしまうことになるが、 現実の問題では、髙振動数側のどこかに必ずカットオフが存在するため、信号のエネルギーが発散するようなことは無い。 全ての振動数で強度が一定となることから、光のスペクトルになぞらえられたのが「白色」の由来である。

練習: 確率微分方程式

練習: 確率微分方程式

オイラー・丸山の方法で微分方程式を数値的に解くコードの例を以下に示した。

これを雛形にして、$x(0)=0$を初期条件とした複数の経路を重ね書きするコードを作成してみなさい。

# coding: utf-8

import math

import random

import matplotlib.pyplot as plt

R=1

t=0

dt=0.01

x=0

X=[]

T=[]

while t<10:

X.append(x)

T.append(t)

x = x + math.sqrt(R*dt) * random.gauss(0,1)

t += dt

plt.plot(T,X, color='red', linewidth=1.0)

plt.grid(True)

plt.xlabel('t')

plt.ylabel('x')

plt.show()

解説:ブラウン運動のモデル

解説:ブラウン運動のモデル

ブラウン運動を表現する確率微分方程式

花粉やコロイドなどの微粒子がブラウン運動する様子は、 $$ \begin{eqnarray} \dot{x}(t) & = & v(t) \\ m \dot{v}(t) & = & -\gamma v(t) + \xi(t) \tag{2} \end{eqnarray} $$ のように表される(ドットは$t$による微分)。ここで、$m$は微粒子の質量、$\gamma$は流体からの受ける粘性抵抗の程度(摩擦)を表す係数、 $\xi(t)$は周囲の分子から粒子が受ける揺動力を表す。

ブラウン粒子の平均二乗変位

ここで、時刻$t=0$で原点$x=0$にあった粒子が、どのように周囲に移動するかを考えてみる。

変位の自乗、すなわち$x^2$の変化に着目して、その二階微分を $$ \frac{d (x^2)}{d t} = 2 v^2 + 2x \dot{v} $$ から計算してみる。全体に$m$をかけてから右辺の$\dot{v}$のところに運動方程式(2)を代入すると $$ m \frac{d (x^2)}{d t} = 2 m v^2 + 2 x (-\gamma v + \xi) $$ となるが、$\frac{d x^2}{dt} = 2 xv$であることを思い出すと、各変数を二乗した量についての微分方程式 $$ m \frac{d (x^2)}{d t} = 2 m v^2 -\gamma \frac{d (x^2)}{dt} + 2 x \xi $$ を得る。

ここで、初期条件のみ同じにして、同様の沢山の粒子についての平均を取ってみる。ある量 $\cdot$ の平均を $\langle \cdot \rangle$で表すことにして、 上記の微分方程式全体の平均を取ってみると $$ m \frac{d \langle x^2 \rangle}{d t} = 2 m \langle v^2 \rangle -\gamma \frac{d \langle x^2 \rangle}{dt} $$ ただし、揺動力が粒子の位置とは無相関であり、$\xi$の平均は0であるから、それらの積の平均は $\langle x \xi \rangle = \langle x \rangle \langle \xi \rangle= 0$とした。

コロイド等の微粒子にもエネルギー等分配の法則が成り立つと仮定すると $$ \frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle = \frac{1}{2} k_B T $$ であるから、これを代入し、さらに$y(t) = \langle x(t)^2 \rangle$と記号を置き直すことで、 $$ m \frac{d^2 y}{d t^2} + \gamma \frac{d y}{d t} = 2 k_B T $$ を得る。

簡単な微分方程式なのですぐに手で解けるものの、このページの趣旨に鑑みて、SymPyで解かせてみると

from sympy import Function, Symbol,dsolve, Derivative, latex

t = Symbol('t')

m = Symbol('m',positive=True)

gamma = Symbol('gamma',positive=True)

kBT = Symbol('kBT',positive=True)

y = Function('y')

result = dsolve(m * Derivative(y(t), t, t) + gamma * Derivative(y(t),t) - 2*kBT, y(t))

print(result)

# print(latex(result))

Eq(y(t), C1 + C2*exp(-gamma*t/m) + 2*kBT*t/gamma)

を得る。初期条件$y(0)=0$に加え、十分に時間が経過すると指数関数の項は0と見なせるから、長時間的な振る舞いは $$ y(t) = \langle (x(t))^2 \rangle = \frac{2 k_B T}{\gamma} t $$ となる。

ここでは1次元系の拡散を想定している。$n$次元の場合、拡散係数$D$は $$ D = \frac{\langle x^2 \rangle}{2 n \tau} $$ で与えられる。 拡散定数はひとつの次元あたりの変位の分散に関係した量である一方で、 変位の分散はその次元数倍になるため、このような定義となっている。

拡散定数$D$を、時間が$\tau$だけ経過する間の位置の平均自乗変位を用いて $$ D \equiv \frac{\langle x^2 \rangle}{2 \tau} $$ と定義すると、ブラウン運動の二乗変位の結果と合わせて $$ D = \frac{k_B T}{\gamma} $$ と表せる( ここで、粘性抵抗にストークスの式$\gamma = 6 \pi \eta a$($\eta$:粘性係数、$a$:粒子の半径)を用いたのがストークス・アインシュタインの式)。

速度分布と揺動力

一方、速度の変動を表す式(2)を $$ \frac{d v(t)}{dt} = -\frac{\gamma}{m} v(t) + \frac{1}{m} \xi $$ と書き直すと、これは速度空間のポテンシャル $$ U(v) = - \frac{\gamma}{2 m} v^2 $$ 中の運動と見なせるが、そのときの定常分布は、こちらのページにあるとおり(ただし、$x$を$v$と読み替えて) $$ p(v) \sim e^{-\frac{2}{R} U(v)} \tag{3} $$ となる。ここで$R$は揺動項(この場合は$\xi/m$)の自己相関で、 $$ R = \langle \xi(t)^2 \rangle / m^2 $$ に対応する。

熱平衡状態にある物理的な系を考えているので、微粒子のエネルギーを$E$とすると、その確率分布はボルツマン分布 $$ p(E) \sim e^{-\frac{E}{k_B T}} $$ に従う。 この場合、粒子の運動エネルギーのみを考慮すれば良いので $E = \frac{1}{2} m v^2$ であるから $$ p(E(v)) \sim e^{-\frac{m v^2}{2 k_B T}} \tag{4} $$ である。

式(3)と(4)は本来同じ現象を違う見方をしているのだから、両者を見比べることで、式(2)の揺動項の自己相関と物理量との関係 $$ \langle \xi(t)^2 \rangle = 2 \gamma k_B T $$ を得る。 このように、周囲の分子の熱運動によって微粒子に作用する実効的な揺動力は、温度(周囲の分子の運動エネルギー)に比例するだけでなく、 (熱平衡であるための要請から)摩擦の程度とも連動している。

練習:ブラウン運動のシミュレーション

練習:ブラウン運動のシミュレーション

確率微分方程式(2)に基づいて、ブラウン運動のシミュレーションを行ってみなさい。

ここでは、温度 $T=300{\textrm K}$、粒子の半径$a=1 \mu {\textrm m}$、水の粘性係数 $\eta = 0.001 \textrm{Pa} \cdot {\textrm s}$ とする。